जब संविधान में डेडलाइन नहीं, तो कोर्ट कैसे तय कर सकता है? राष्ट्रपति मुर्मू के सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल

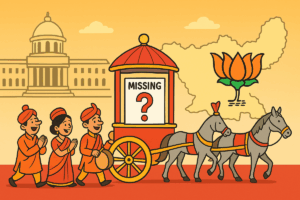

New Delhi : भारत के लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है और इसके प्रत्येक अनुच्छेद की व्याख्या समय-समय पर न्यायपालिका द्वारा की जाती रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधायी प्रस्तावों (बिलों) पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित कर दी। इस निर्णय ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन को लेकर एक नयी बहस छेड़ दी है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 महत्वपूर्ण सवाल पूछकर न केवल न्यायिक सीमाओं को स्पष्ट करने की मांग की है, बल्कि संविधान की आत्मा को भी केंद्र में ला खड़ा किया है।

पृष्ठभूमि: यह विवाद तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच हुआ था, जब राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखा। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल के पास ‘वीटो पावर’ नहीं है और राष्ट्रपति को भी राज्यपाल द्वारा भेजे गये विधेयकों पर तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यही आदेश 11 अप्रैल को सार्वजनिक हुआ, जिसके बाद संवैधानिक हलकों में चर्चा तेज हो गयी।

राष्ट्रपति मुर्मू के 14 सवाल :

- राज्यपाल के सामने जब कोई बिल आता है तो उनके पास कौन-कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं?

- क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं?

- क्या राज्यपाल के निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है?

- क्या अनुच्छेद 361 न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक देता है?

- क्या अदालत समयसीमा तय कर सकती है जबकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है?

- क्या राष्ट्रपति के निर्णय को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है?

- क्या अदालत राष्ट्रपति के निर्णय पर भी समयसीमा तय कर सकती है?

- क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना जरूरी है?

- क्या कानून लागू होने से पहले ही अदालत राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय पर सुनवाई कर सकती है?

- क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय को पलट सकता है?

- क्या राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधानसभा का पारित कानून प्रभावी होता है?

- क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को संविधान पीठ को भेजना जरूरी है?

- क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है जो संविधान या मौजूदा कानून से मेल न खाता हो?

- क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी विवादों को सुलझाने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के चार मुख्य बिंदु:

- निर्णय लेना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल से भेजे गए बिल पर निर्णय लेना होगा – मंजूरी दें या न दें, लेकिन निर्णय अनिवार्य है।

- न्यायिक समीक्षा संभव: यदि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह की अवहेलना की हो या मनमानी की हो, तो राष्ट्रपति के निर्णय की भी न्यायिक समीक्षा संभव है।

- कारण बताना होगा: यदि तीन महीने में निर्णय नहीं होता तो देरी के कारण बताना जरूरी होगा।

- बार-बार बिल लौटाने की प्रक्रिया खत्म हो: राष्ट्रपति एक बार विधेयक वापस भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा वही बिल आने पर निर्णय देना ही होगा।

विवाद में आये प्रमुख बयान:

- उपराष्ट्रपति धनखड़ (17 अप्रैल): “अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। अनुच्छेद 142 के अधिकार अब लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए ‘न्यूक्लियर मिसाइल’ बन चुके हैं।”

- कपिल सिब्बल (18 अप्रैल): “भारत में राष्ट्रपति केवल औपचारिक मुखिया हैं। वे मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं। जब कार्यपालिका निष्क्रिय हो, तब न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना ही होता है।”

राष्ट्रपति मुर्मू के सवाल भारत के संवैधानिक ढांचे में न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों की सीमाओं को लेकर एक गंभीर बहस की शुरुआत है। क्या अदालतें राष्ट्रपति और राज्यपालों के निर्णयों पर समयसीमा तय कर सकती हैं? क्या संविधान की मूल भावना इससे आहत होती है? इन सवालों के उत्तर न केवल न्यायिक प्रणाली को स्पष्टता देंगे, बल्कि संविधान की आत्मा को भी संरक्षित करेंगे। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट को इस संवैधानिक मंथन का उत्तर बहुत सूझबूझ और संतुलन से देना होगा।